制振ダンパーは意味がないのか?地震対策の疑問について解説

「制振ダンパーは意味がない」という言葉を耳にしたことはありますか?

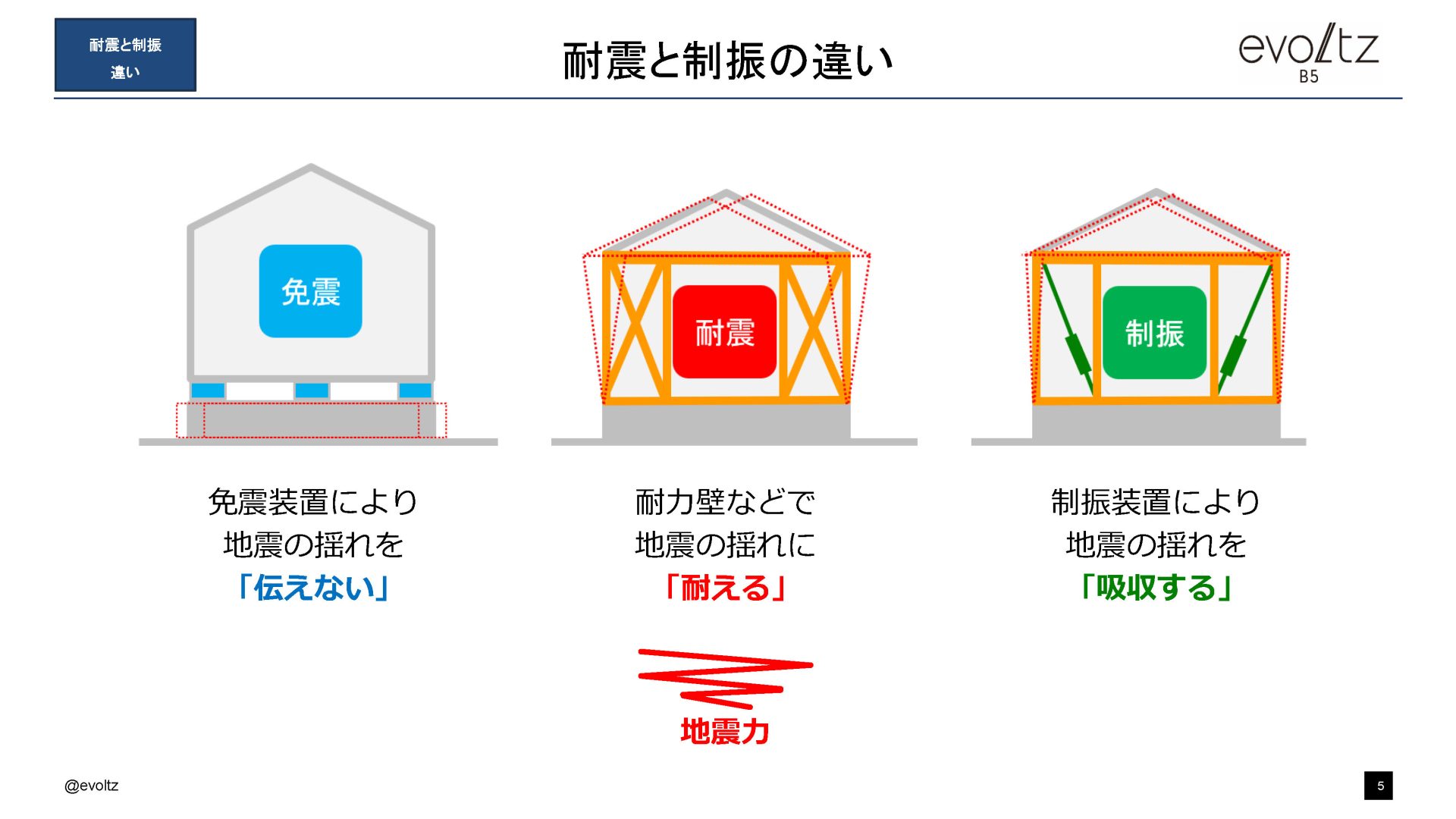

この疑問は、地震対策の全体像、特に「耐震」「制振」「免震」という3つの技術の違いが十分に理解されていないことから生じることが多いです。

結論から言えば、制振ダンパーは現代の住宅において非常に重要な役割を果たします。

特に、建物の倒壊を防ぐだけでなく、繰り返す地震による損傷を抑え、住まいの資産価値を守るという観点では不可欠な存在です。

この記事では、地震対策の歴史と技術の進化を紐解きながら、なぜ制振ダンパーが「意味がある」のか、その理由を専門的な視点から徹底解説します。

1. 「耐震」だけでは不十分?熊本地震が示した現実

日本の住宅の地震対策は、まず「耐震」から始まりました。これは、筋かいや構造用合板といった「耐力壁」で建物をガチガチに固め、地震の力に「耐える」という考え方です。

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に、2000年には建物の耐震性能を客観的に示す「耐震等級」が導入され、「耐震等級3」が最も高い性能とされています。

しかし、この「耐震」には限界があります。

それは、繰り返す地震の揺れによって、耐力壁が少しずつ損傷し、性能が劣化してしまう点です。

一度大きな力に耐えたとしても、その内側では木材の接合部が緩んだり、筋かいが座屈したりといったダメージが蓄積されていくのです 。

その事実が広く知られるきっかけとなったのが、2016年の熊本地震でした。

耐震性の低い建物では一度目の揺れには耐えたものの、内部に蓄積したダメージにより、二度目の揺れで倒壊に至ったケースが出てきています。

この熊本地針を機に、住宅業界では「一度の地震で倒壊しない」だけでなく、「繰り返す地震でも損傷せず、住み続けられる」ことの重要性が認識されるようになりました。

そこで注目されたのが「制振」という技術です。

2. 最新事例:令和6年能登半島地震での実績

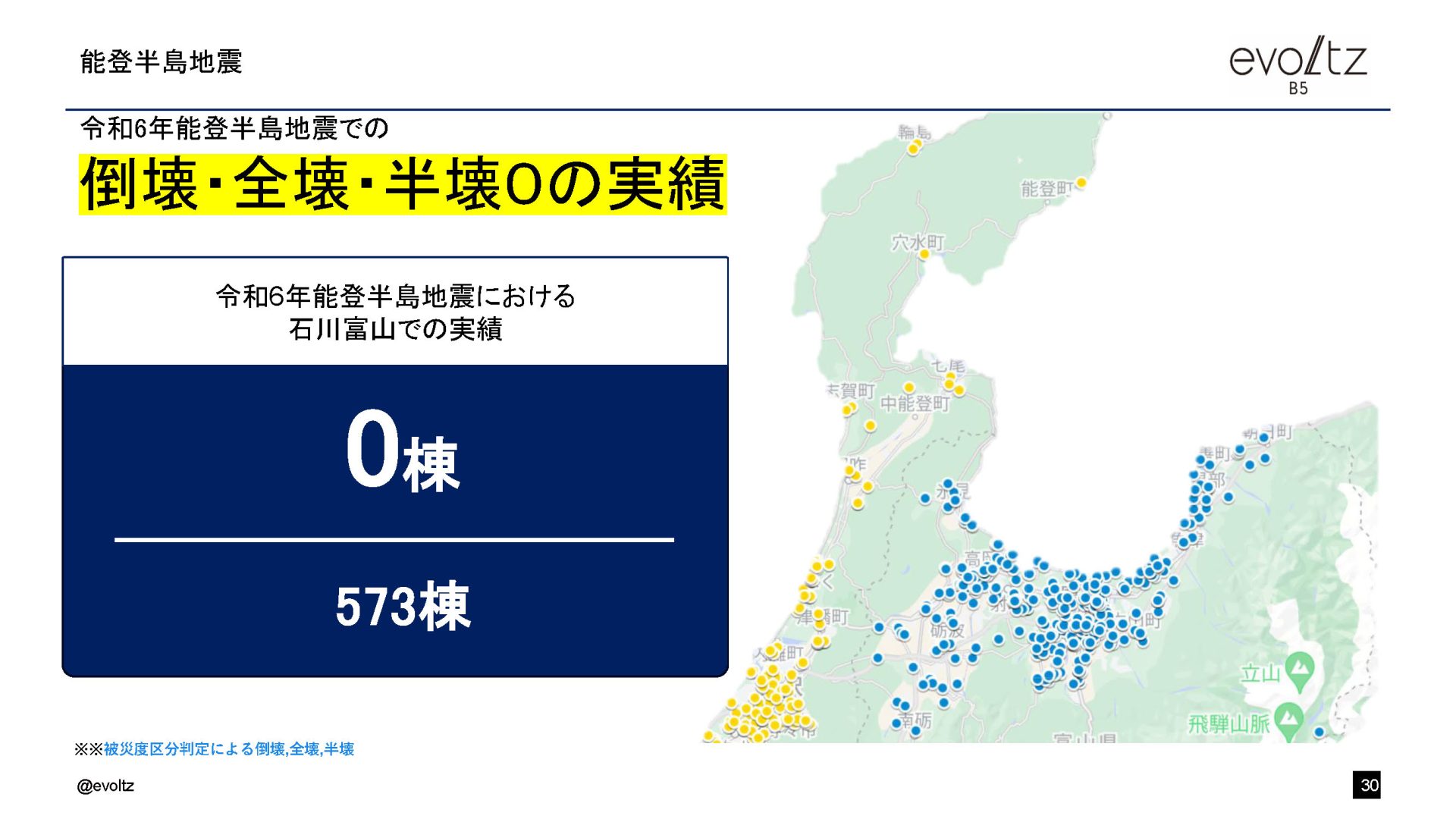

「耐震+制振」の効果を証明する最新の事例が、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震です。

この地震は最大震度7を観測し、広範囲に甚大な被害をもたらしました。

そのような状況下で、evoltzを搭載した住宅は驚くべき結果を示しました。

被害が大きかった石川県・富山県にあったevoltz搭載住宅573棟において、被災度区分判定による「倒壊」「全壊」「半壊」は0棟でした。

この事実は、強固な耐震性能を持つ住宅に高性能な制振装置を組み合わせることが、現実の巨大地震においていかに有効であるかを明確に示しています。

これは、「制振ダンパーは意味がない」という疑問に対する、最も説得力のある回答の一つと言えるでしょう。

3. 地震のエネルギーを「吸収」する制振技術

「耐震」が地震の力に”耐える”技術であるのに対し、「制振」は制振装置(ダンパー)を用いて地震の揺れのエネルギーを熱エネルギーなどに変換し、「吸収する」技術です。

制振ダンパーの最大のメリットは、繰り返しの揺れを受けても性能が劣化しにくい点にあります。

これにより、本震だけでなく、何度も続く余震からも建物を守り、内装材のひび割れや構造体の損傷といった被害を最小限に抑えることができます。

つまり、現代の地震対策は、

- 耐震(許容応力度計算による耐震等級3):まず建物の骨格を強固にし、倒壊を防ぐ。

- 制振(高性能ダンパー):その上で、揺れを吸収して建物の損傷を防ぎ、資産価値を守る。

この二つを組み合わせることが、最も理想的な形と考えられています。

4. 「どのダンパーでも同じ」は間違い!種類による性能の違い

制振ダンパーには様々な種類があり、その素材や形状によって性能が大きく異なります。

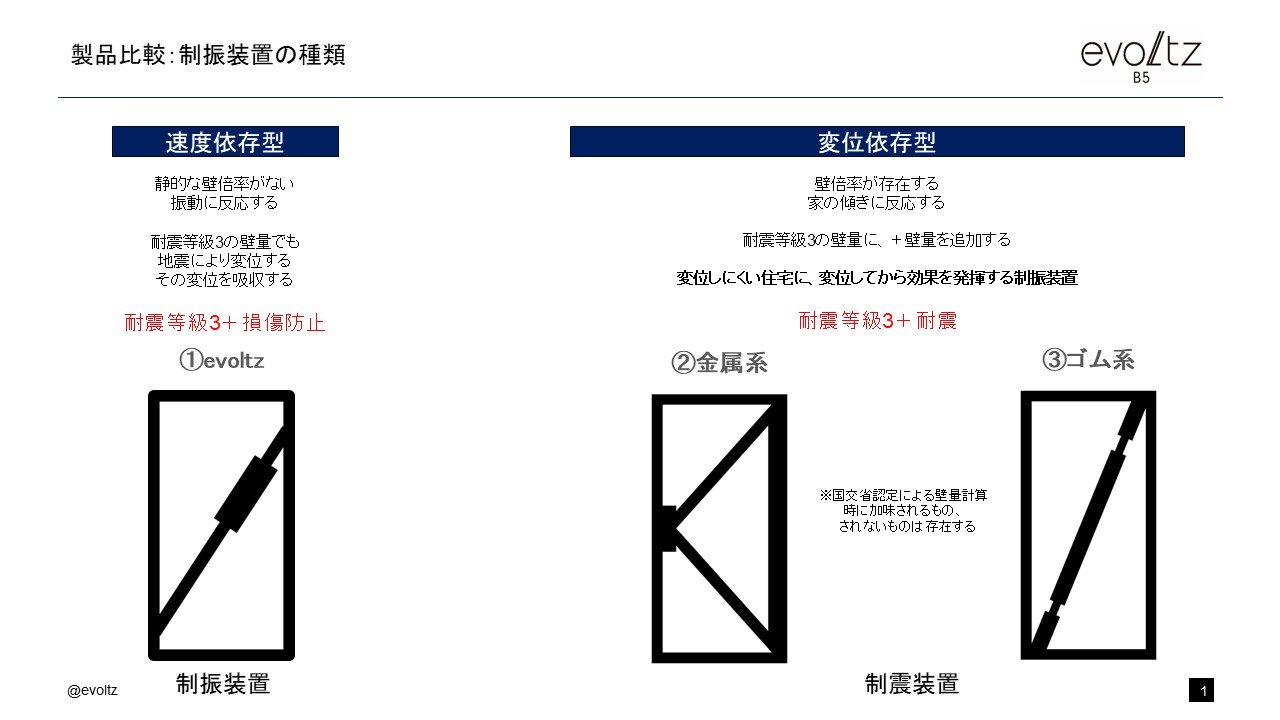

大きく分けると、建物の「変形量」に応じて効果を発揮する「変位依存型」と、揺れの「速さ」に応じて効果を発揮する「速度依存型」の2種類があります。

- 変位依存型(金属ダンパー、摩擦ダンパーなど)

- 特徴: 建物が大きく変形してから、金属の降伏や摩擦によってエネルギーを吸収します。

- 役割: 主に建物の倒壊を防ぐことを目的としており、耐震性能が低い住宅を補強する初期の制振装置に多く見られました。

- 課題: 小さな揺れでは効果を発揮しにくく、損傷防止という観点では限界があります。

- 速度依存型(オイルダンパー)

- 特徴: 揺れの速さに応じて抵抗力(減衰力)を生み出します。特にオイルダンパーは、ゆっくりとした大きな揺れから、速く細かい小さな揺れまで、幅広い範囲の地震動に対してエネルギーを吸収し続けることができます。

- 役割: 小さな揺れの段階から効果を発揮するため、構造体の損傷防止に非常に有効です。

さらに、ダンパーをどのように建物に取り付けるかという「形状」も重要です。

例えば、evoltzが採用する「筋かい型」は、建物の変形をロスなく効率的にダンパーに伝え、その性能を最大限に引き出すことができます

5. なぜevoltzが選ばれるのか?「より早く効く」理由

evoltzは、数ある制振ダンパーの中でも特に「小さな揺れからでも、より早く効く」ことを追求した製品です。

その性能は、3つの要素の最適なバランスによって実現されています。

- 素材(オイルダンパー): 速度依存型である高品質なオイルダンパーを採用することで、ごくわずかな揺れからでもエネルギー吸収を開始します。

- 形状(筋かい型): 建物の変形を効率的にダンパーに伝える形状により、エネルギーの伝達ロスを最小限に抑えます。

- 耐力(最適化された減衰力): 強すぎず弱すぎない最適な減衰力に設定することで、構造躯体に過度な負担をかけることなく、スムーズに揺れを吸収します。

「evoltz」は、こうした思想のもと、強固な耐震構造と併せて用いることで最大限の効果を発揮するよう設計されており、主に以下の特徴を有します。

- ビルシュタイン社の技術と特許技術「バイリニア特性」: 世界的なサスペンションメーカーであるドイツ・ビルシュタイン社に製造を委託しており、揺れの大きさに応じて減衰力を最適化する特許技術「バイリニア特性」により、高い性能を発揮します。

- 微小な揺れからの応答性: わずか3mmの微細な揺れから効き始め、本震だけでなく、繰り返す余震や、特定の周期で揺れが増幅される共振にも効果を発揮します。

- 優れた耐久性と長期保証: 長期間にわたって性能を維持する高い耐久性を持ち、安心の10年保証が付いています。

詳細は下記ページを御覧ください。

https://www.evoltz.com/performance_new

2024年6月に行われた振動台実験では、耐震等級3の試験体にevoltzを装着することで、繰り返す大地震の揺れ(震度6強〜7クラス)を受けても、

建物の損傷が軽微に留まる目標値(層間変形角1/75rad)を大きく下回る結果が確認されています。

結論:これからの地震対策は「耐震+制振」が新常識

「制振ダンパーは意味がない」というのは、過去の技術や一部の製品に対する誤解から生まれた言葉です。

熊本地震、そして能登半島地震という現実の巨大地震の結果は、住宅の地震対策が「いかに損傷を防ぎ、長く安心して住み続けられるか」という視点にシフトしていることを示しています。

その中で、小さな揺れから確実に効果を発揮し、建物の損傷を抑える高性能な制振ダンパーは、もはや「オプション」ではなく、大切な命と財産を守るための「必需品」と言えるでしょう。

地震対策を検討する際は、耐震等級だけでなく、どの制振技術を組み合わせるかという視点を持つことが、後悔しない家づくりの鍵となります。

詳細に関しては是非下記からお問い合わせくださいますようよろしくお願いします。