制震ダンパーを徹底比較! 種類と形状、失敗しない選び方とは

日本は世界でも有数の地震大国であり、いつどこで大きな地震が発生してもおかしくありません。そのため、家づくりにおいて地震対策は最も重要な要素の一つです。建築基準法で定められた「耐震」基準を満たすことはもちろん、近年では繰り返す地震や余震から家の損傷を防ぎ、資産価値を守る「制震」という考え方が注目されています。

しかし、一口に制震ダンパーと言っても、その種類や形状はさまざまです。この記事では、各種制震ダンパーを徹底的に比較し、ご自身の家に最適な製品を選ぶためのポイントを、専門的な資料や実験データを交えながら詳しく解説します。

「耐震」だけでは守りきれない?繰り返す揺れが家に与えるダメージ

現在の住宅は、建築基準法に基づき、震度6強から7の地震でも一度では倒壊しない「耐震性能」を持つように設計されています。しかし、一度大きな地震を耐えたとしても、建物にダメージが蓄積されていないわけではありません。

熊本地震のように、大きな本震の後に同程度の揺れが繰り返し発生すると、柱や梁にわずかなズレが生じ、構造躯体の損傷が進行します。目に見えない部分での釘の緩みや木材のささくれなどが、家の寿命を少しずつ縮めてしまうのです。

耐震性の高い家ほど、揺れの衝撃は大きくなるという側面もあります。硬い箱の方が、柔らかい箱よりも中の物が激しく揺さぶられるのと同じ原理です。

そこで重要になるのが、揺れを吸収し、建物の損傷を防ぐ「制振」の技術です。

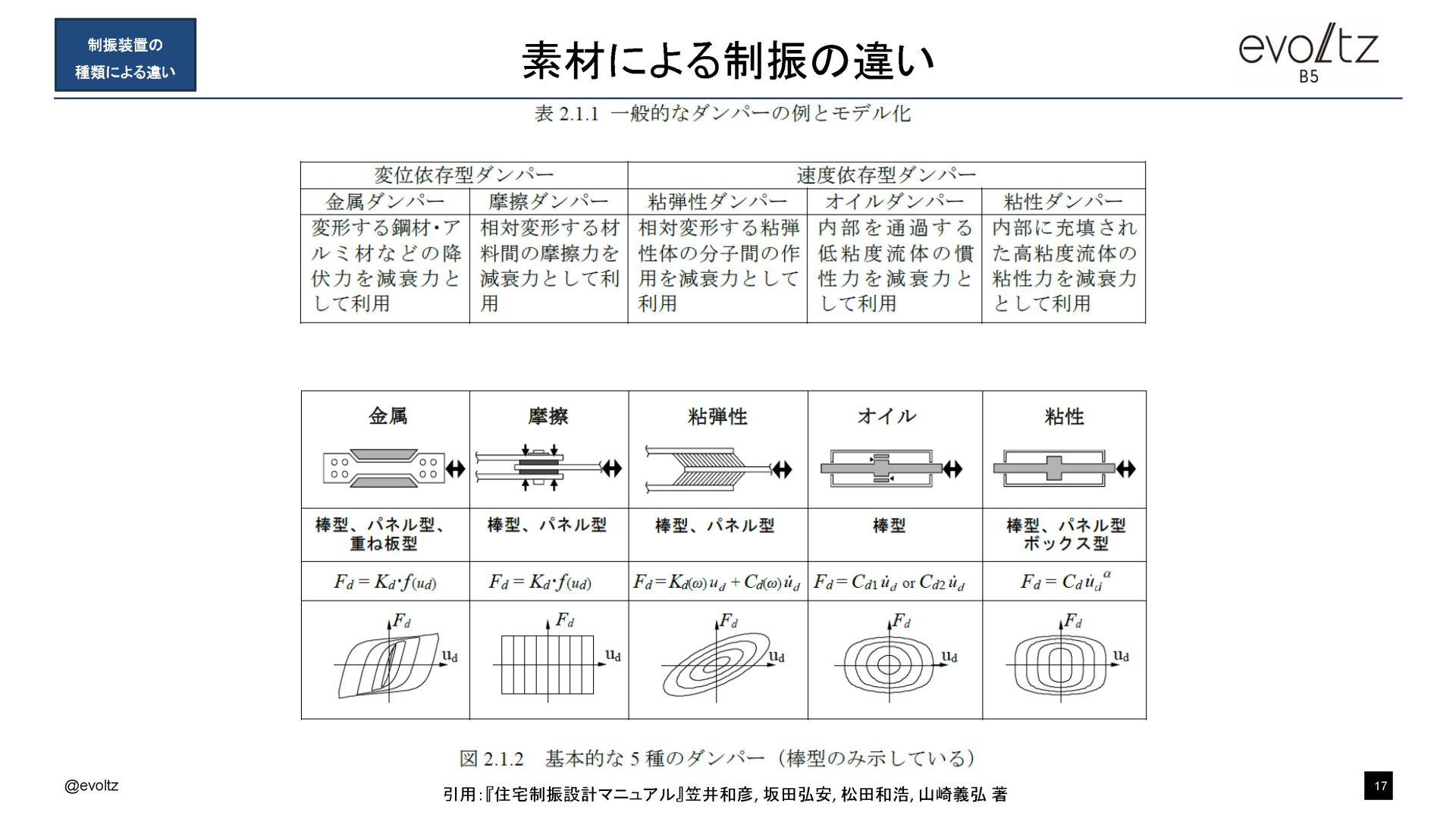

制震ダンパーの「種類」を比較! オイル・ゴム・金属の違い

制震ダンパーは、地震の運動エネルギーを熱エネルギーに変換して揺れを吸収する装置です。その仕組み(素材)によって、主に3つの種類に分けられます。

1. 油圧(オイル)式ダンパー

- 特徴: シリンダーに充填されたオイルの抵抗を利用して衝撃を吸収します。自動車のショックアブソーバーにも使われている信頼性の高い技術です。

- メリット: 震度1のようなごく小さな揺れから、震度7の大きな揺れまで、揺れの大小にかかわらず効果を発揮します。また、100万回の作動試験をクリアするほどの高い耐久性を持ち、繰り返す余震にも強いのが特長です。

- デメリット: 構造が複雑なため、他のタイプに比べて価格が比較的高価になる傾向があります。

2. ゴム系ダンパー

- 特徴: 特殊なゴムの伸び縮みを利用して揺れを吸収します。

- メリット: 繰り返しの揺れにも一定の効果を発揮します。

- デメリット: ゴムの特性上、温度変化や経年による劣化の懸念があります。

3. 金属系ダンパー

- 特徴: 鋼材などの金属が曲がる際の力を利用して地震エネルギーを消費します。

- メリット: 比較的安価な製品が多いです。

- デメリット: 小さな揺れでは効果を発揮しにくく、主に大きな地震での倒壊を防ぐことを目的としています。一度大きな力が加わると金属が変形し、元に戻らないため、繰り返しの地震で効果が薄れる可能性があります。

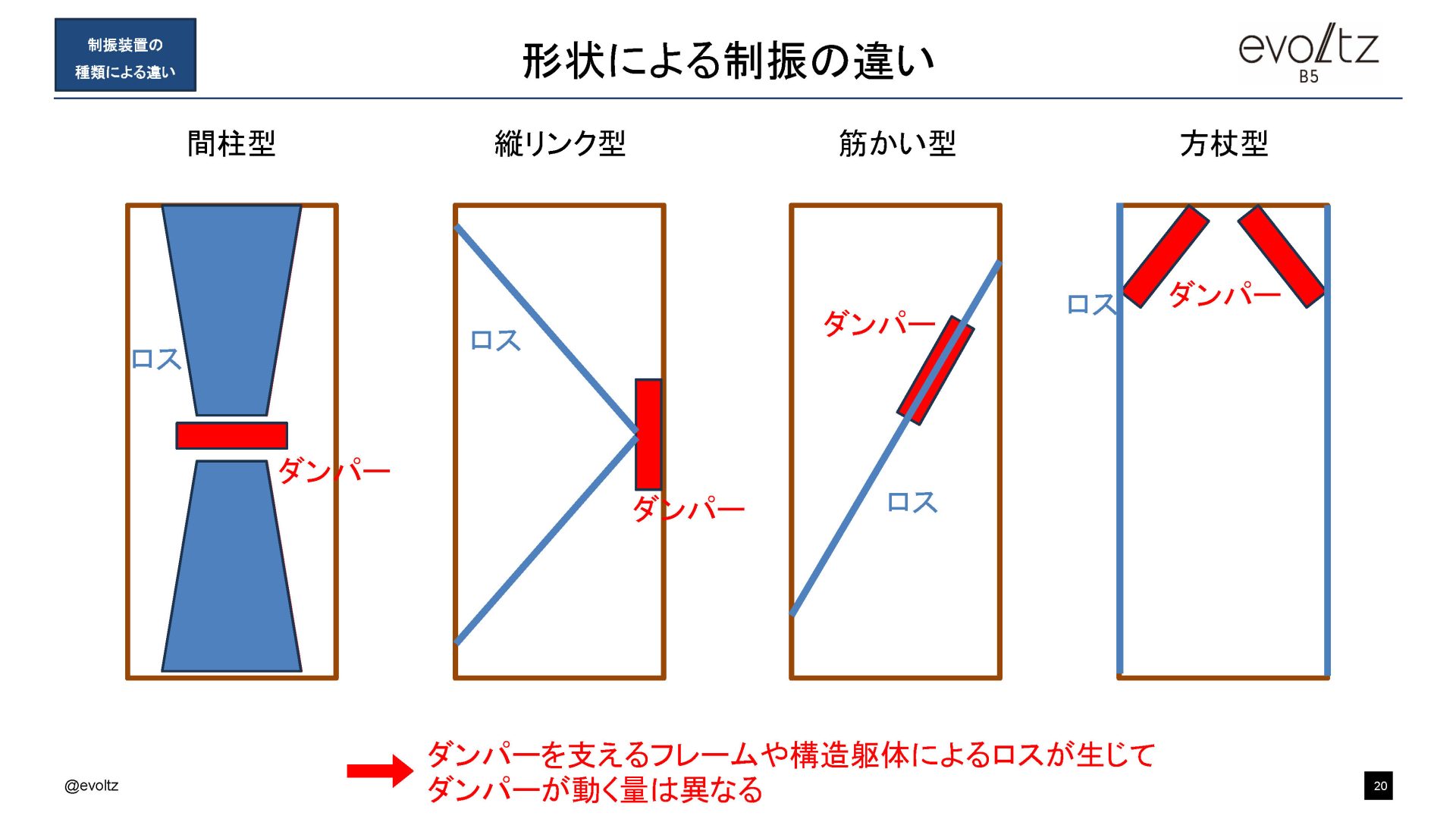

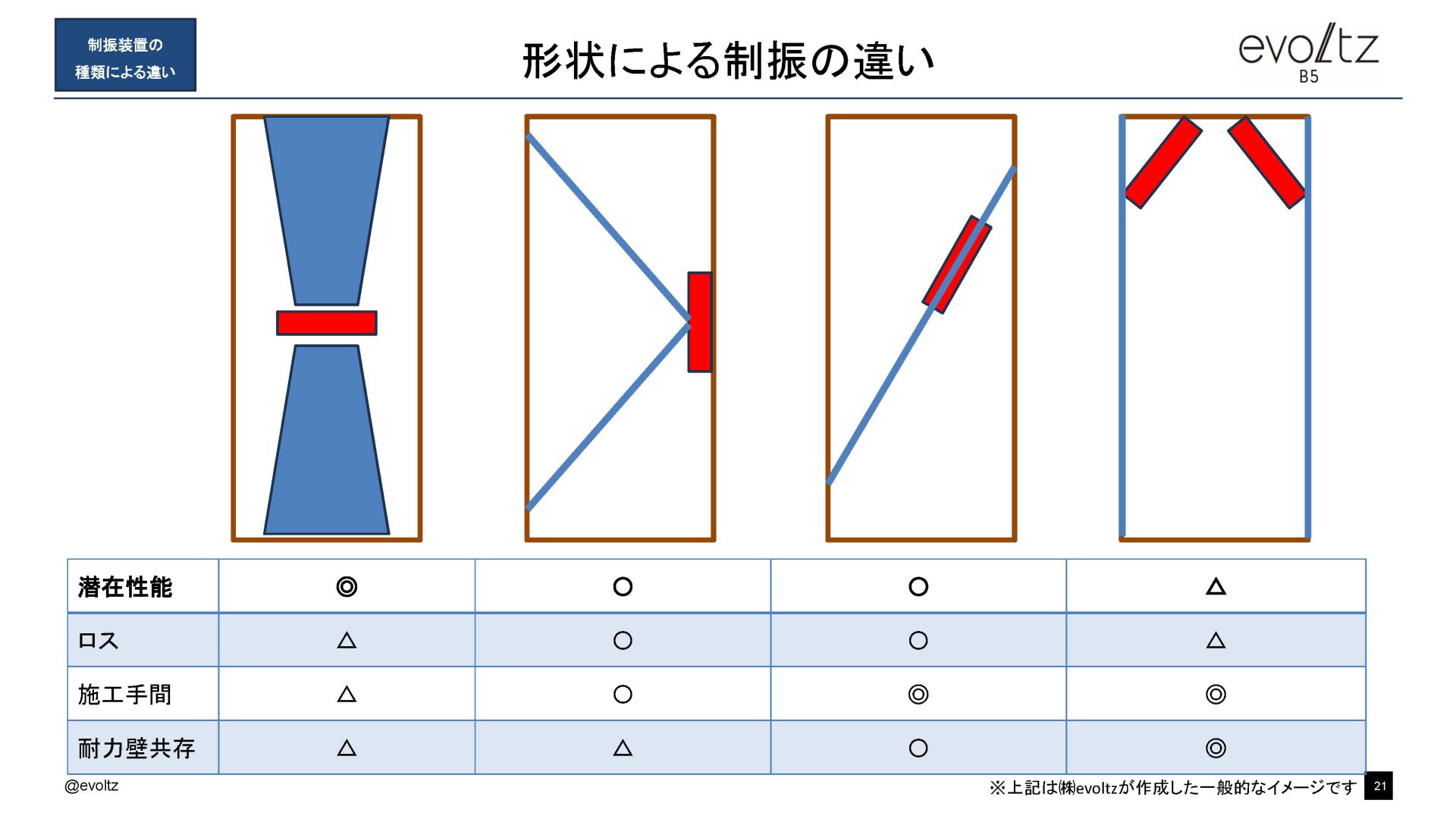

制震ダンパーの「形状」を比較! 取り付け方で効果が変わる

ダンパーが地震のエネルギーを効率よく吸収できるかどうかは、その取り付け形状も大きく影響します。

- 1. 筋かい型

- 特徴: 建物の柱と梁の間に、対角線状に「筋かい」のように設置するタイプです 。

- メリット: 建物の変形をダイレクトにダンパーに伝えることができるため、エネルギーのロスが少なく、最も効率的に制震効果を発揮できる形状とされています 。evoltzはこの形状を採用しています。

- デメリット: 壁の中に設置スペースが必要となります。

- 2. 縦リンク型

- 特徴: 柱の間にダンパーを垂直に設置し、支持材(リンク)を介して揺れのエネルギーを伝達するタイプです 。制振壁の構成としては直接接合型に分類されます 。

- メリット: 間柱(まばしら)のように壁の中に配置できるため、設計の自由度を保ちやすい場合があります。

- デメリット: 建物の水平な変形をリンク機構によってダンパーに伝えるため、その過程でエネルギーの「ロス」が生じやすい構造です 。そのため、ダンパーが持つ本来の性能を最大限に引き出しにくい場合があります 。

- 3. 方杖(ほうづえ)型

- 特徴: 柱と梁に対して、斜めに短い部材で取り付けるタイプです 。

- メリット: 比較的小さなスペースにも設置が可能です。

- デメリット: 筋かい型に比べ、ダンパーに伝わるエネルギーにロスが生じやすく、同じ性能のダンパーでも効果が小さくなる傾向があります。

実験データでも、筋かい型のevoltzの方が方杖型の油圧ダンパーよりもはるかに多くのエネルギーを吸収していることが示されています 。

- 4. 間柱(まばしら)型・壁一体型

- 特徴: 壁の中に組み込む、または面材と一体化させたタイプです 。

- メリット: 施工が比較的容易な場合があります。

- デメリット: 形状によってはダンパー本体が動く量が少なくなり、性能を発揮しきれないことがあります 。

【結論】失敗しない制震ダンパーの選び方 3つのポイント

ここまでの比較を踏まえ、大切な家を地震から守るために本当に有効な制震ダンパーを選ぶための3つのポイントをまとめました。

ポイント1:ごく小さな揺れから効果を発揮するか?

家のダメージは、大地震だけでなく、体で感じないほどの小さな揺れや、台風などの強風によっても蓄積されていきます。そのため、震度1程度の微振動から性能を発揮することが重要です。この点で、小さな揺れから確実にエネルギーを吸収する油圧(オイル)式ダンパーが最適と言えます。

ポイント2:繰り返しの揺れに対する耐久性があるか?

本震だけでなく、何度も続く余震からも家を守り続けるためには、高い耐久性が不可欠です。100万回もの作動試験をクリアし、その性能が劣化しないことが証明されている製品であれば、長期間にわたって安心できます。

ポイント3:信頼できるメーカーの技術か?

ダンパーは、一度壁の中に設置すると、交換やメンテナンスが困難な部品です。だからこそ、初期性能はもちろん、その性能を長期間維持できる信頼性が求められます。例えばevoltzは、メルセデス・ベンツやポルシェにも採用される世界トップクラスの自動車部品メーカー、ドイツの「ビルシュタイン社」の技術を基に開発されており、その品質は世界基準で保証されています。

下記の実験映像では、耐震等級3の構造にevoltzを設置した場合と設置しない場合で、建物にかかる負担がどれだけ違うかを視覚的に確認できます。

まとめ

制震ダンパーは、家の安全と資産価値を守るための重要な投資です。ダンパーを選ぶ際は、価格だけでなく、

- 種類:小さな揺れから効く「油圧(オイル)式」か

- 形状:効率よく性能を発揮する「筋かい型」か

- 信頼性:第三者機関による性能証明や、世界で認められたメーカーの技術か

といった観点から総合的に比較・検討することが、失敗しないための鍵となります。耐震性能を最大限に活かし、その先にある安心を手に入れるために、最適な制震ダンパーを選びましょう。