制振ダンパーの後付けに関して理解しておきたい5つのポイント

制振ダンパーの後付けに関して理解しておきたい5つのポイント

「大地震に備えたいけど、大掛かりな工事は難しい…」そうお考えの方へ。制振ダンパーは、建築後の住宅にも後付けが可能です。最新の建築基準法の動向や、より安全性を高めるための注意点を理解すれば、安心してご自宅の地震対策を強化できます。ここでは、制振ダンパーを後付けする際に知っておきたい5つの重要ポイントを解説します。

1. 「耐震」との違いと相乗効果

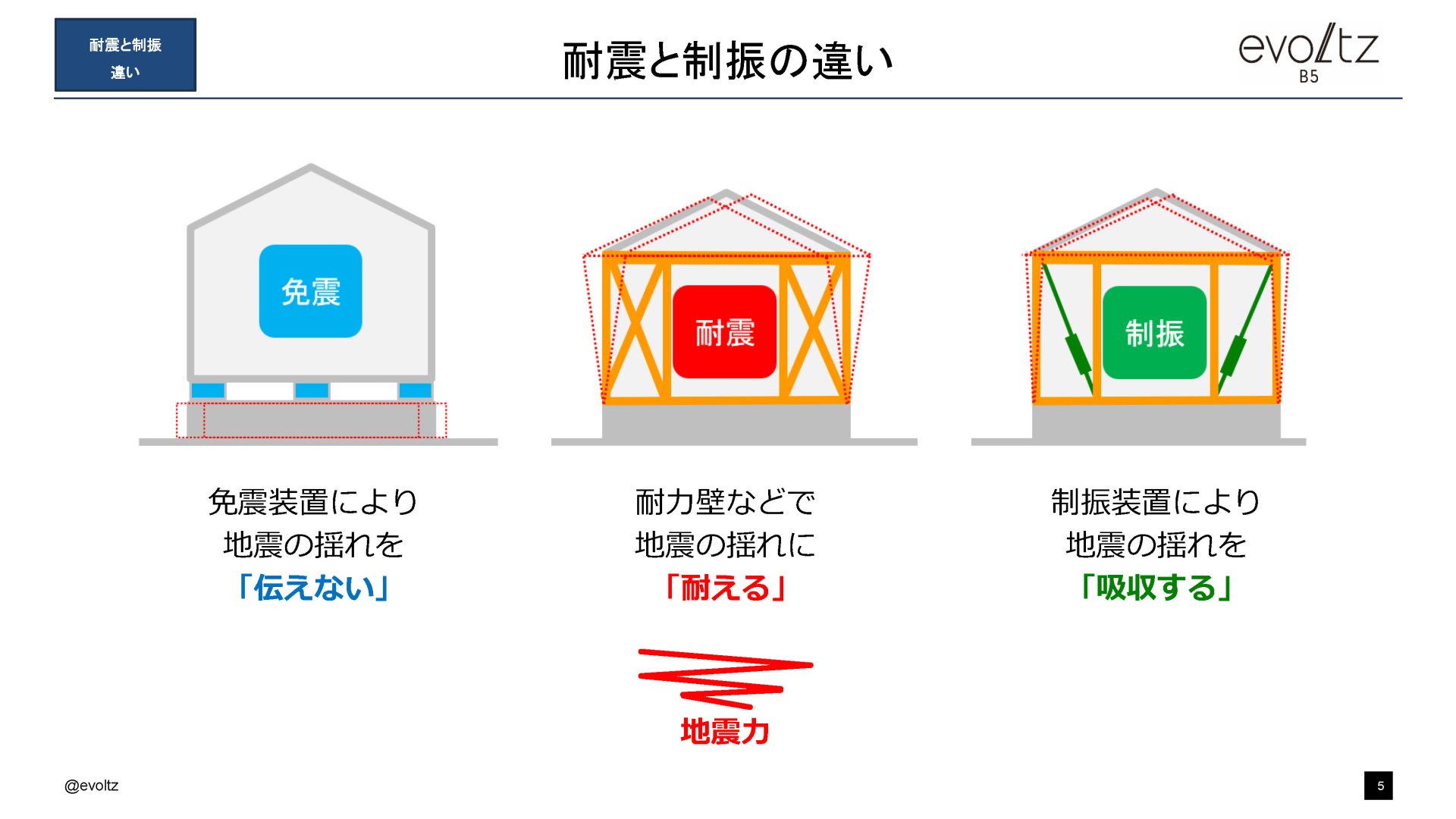

まず、地震対策の基本である「耐震」と「制振」の違いを理解しましょう。

- 耐震は、柱や壁を強化して建物を固くし、地震の力に「耐える」考え方です。建築基準法の基本であり、建物の倒壊を防ぐための重要な要素です。

- 制振は、ダンパーのような装置で地震の揺れのエネルギーを吸収し、建物の揺れを「制御する」考え方です。

耐震だけでは、繰り返される余震でダメージが蓄積してしまう可能性があります。そこで、耐震で建物の強度を確保した上で制振ダンパーを追加すると、揺れ自体を小さくできるため、建物へのダメージを大幅に軽減する相乗効果が期待できます。

2. 「耐震診断」が全ての基本

耐震改修工事の際に制振ダンパーの効果を最大限に引き出すには、設置前の耐震診断が不可欠です。診断によって建物の現状を正確に把握し、弱点を特定することが、的確な補強設計の第一歩となります。

特に、以下の点は必ず確認すべき項目です。

- 躯体の劣化: 柱や土台がシロアリ被害や腐朽で劣化していると、ダンパーを取り付けても本来の性能を発揮できません。必ず補修を行う必要があります。

- 基礎の状態: 基礎に構造上問題となるような大きなひび割れがないかを確認します。

安全な補修を行った上でダンパーを取り付けることが、確実な性能確保につながります。

耐震診断はどこに依頼できる?

耐震診断は、主に以下の窓口で依頼することができます。

- 地方公共団体(市区町村)

多くの自治体では、耐震診断に関する相談窓口を設けており、費用の補助や助成制度を設けている場合があります。まずはお住まいの市区町村の建築指導課や防災担当課に問い合わせてみるのが良いでしょう。

専門家を無料で派遣してくれる制度がある場合もあります。

- 建築設計事務所

普段から建物の設計を行っている建築士は、耐震診断や補強設計の専門家です。

建物の構造を深く理解しているため、精度の高い診断が期待できます。

- 耐震診断専門の会社

耐震診断や耐震補強工事を専門に行っている会社です。

多くの実績があるため、安心して任せることができます。

- ハウスメーカー・工務店

家を建てたハウスメーカーや工務店に相談するのも一つの方法です。

建物の特性をよく理解しているため、スムーズに話が進むことが多いでしょう。

【依頼先の選び方のポイント】

複数の業者から見積もりを取る: 費用や診断内容は業者によって異なります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

実績や資格を確認する: 耐震診断の実績が豊富か、建築士などの資格を持った担当者がいるかなどを確認しましょう。

補助金制度を活用する: お住まいの自治体で利用できる補助金制度がないか、事前に確認しておきましょう。

3. 安全性を高める設計の4つの要点

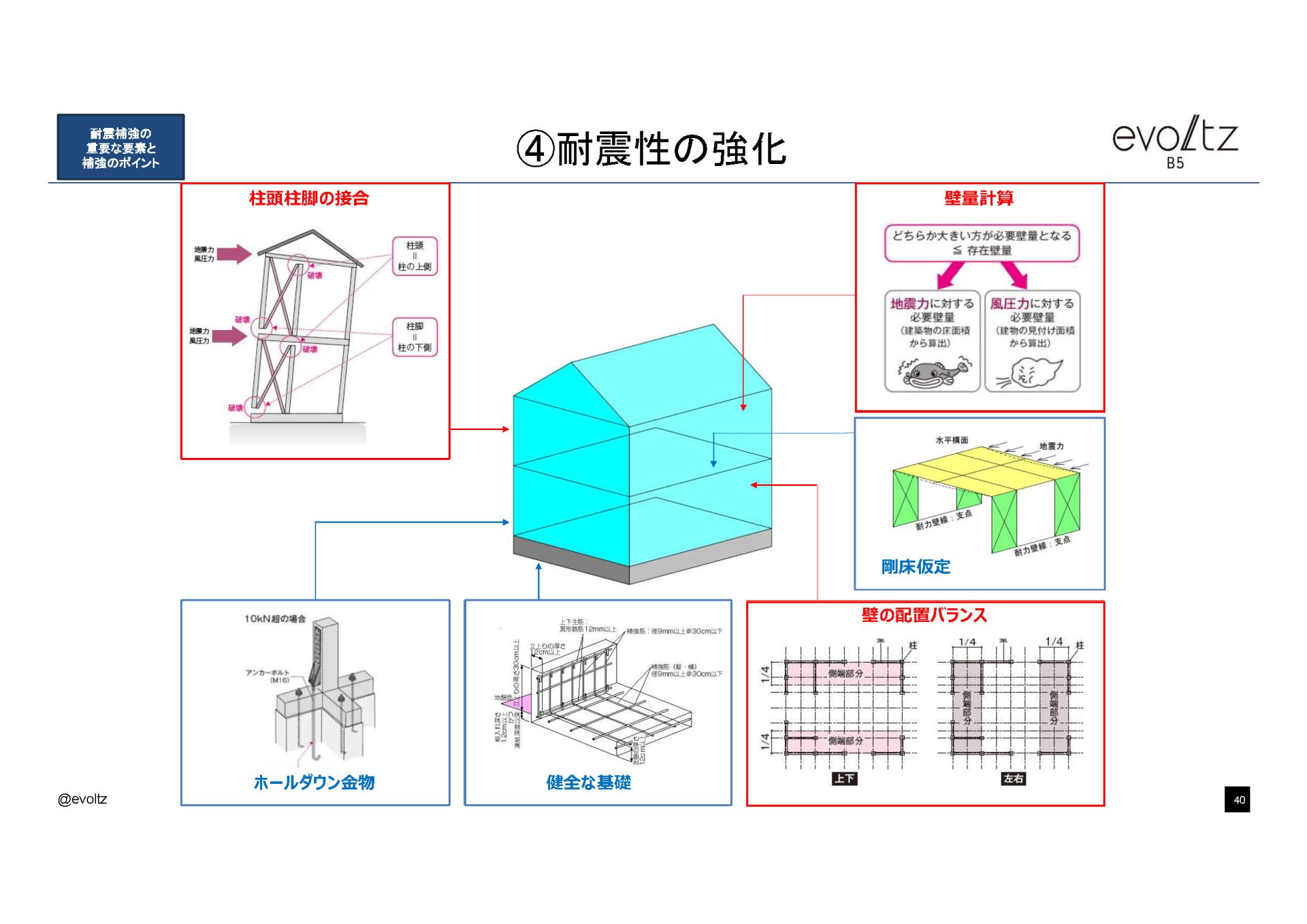

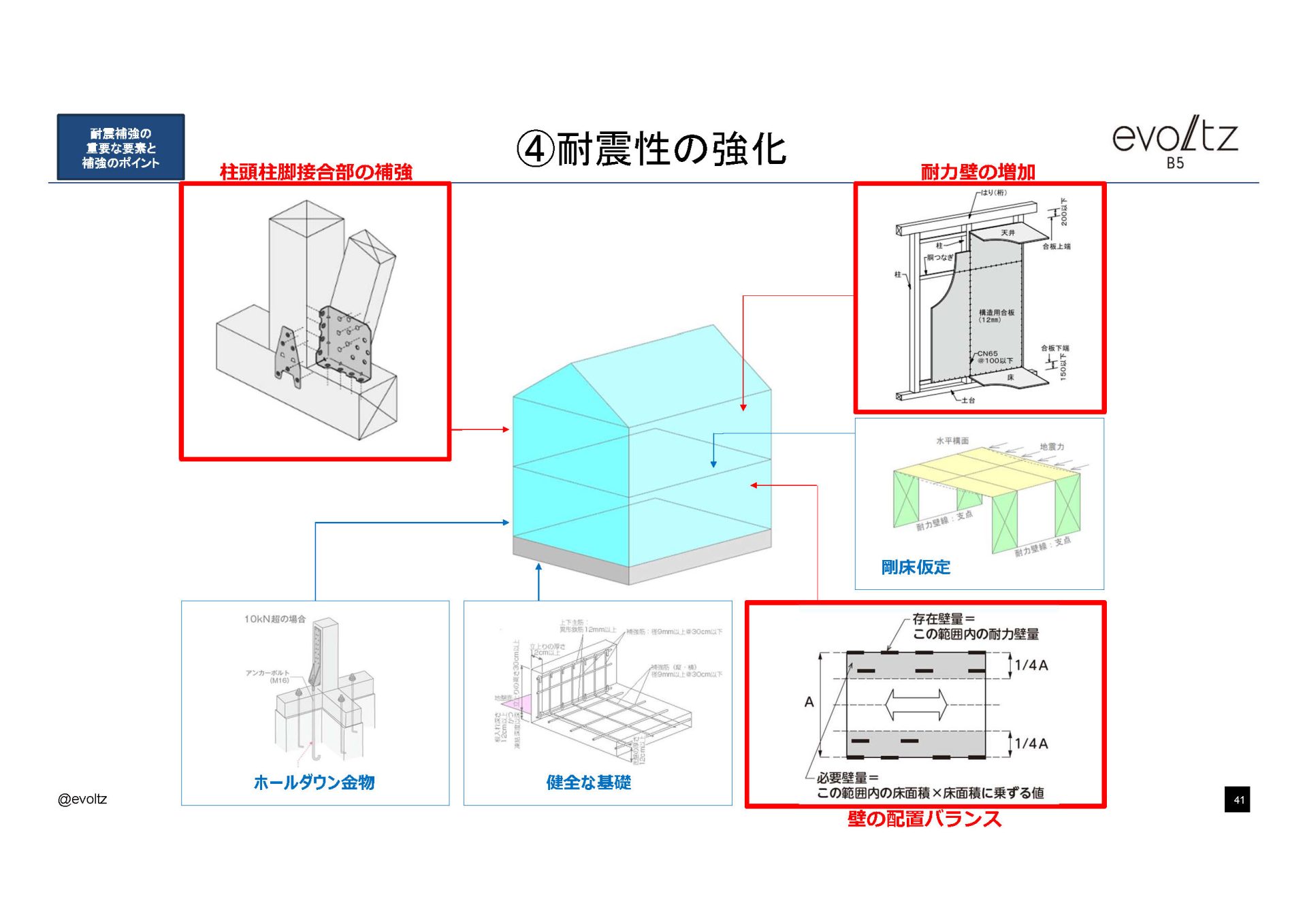

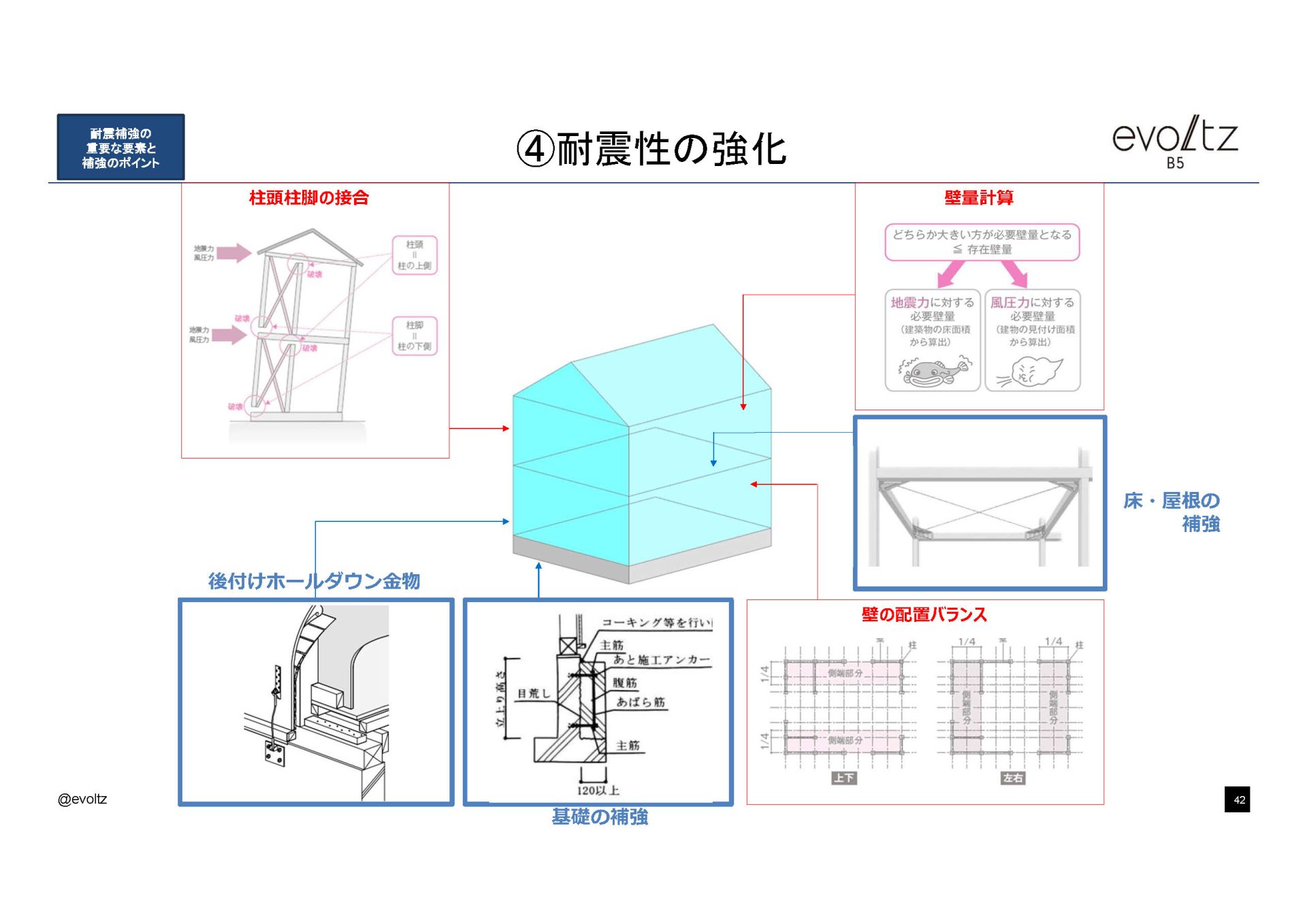

耐震診断で現状を把握したら、次は安全性を高めるための補強設計です。制振ダンパー「evoltz」を設置する際は、以下の4つのポイントを考慮することが推奨されています。

- ① 壁の量を増やす: 建物の強度の指標である上部構造評点を1.25以上(耐震等級2相当)にすることが推奨されます。これにより、そもそも建物が持っている基本的な耐震性能を高めます。

- ② 壁の配置バランスを整える: 耐力壁の配置が偏っていると、地震時に建物がねじれて壊れやすくなります。この偏りを示す偏心率を0.15以下に抑え、バランスの良い構造を目指します。

- ③ 接合部を強化する: 地震時には、柱が土台から引き抜かれようとする大きな力がかかります。ダンパーを設置することで柱にかかる引き抜き力を計算し、その力に耐えられる適切な耐震金物で補強する必要があります。

- ④ 床の強度(水平構面)を確保する: 2階の床は、地震の水平な揺れを受け止め、耐力壁に力を伝える重要な役割を担います。構造用合板などで床を補強し、建物全体が一体となって揺れに抵抗できるようにします。

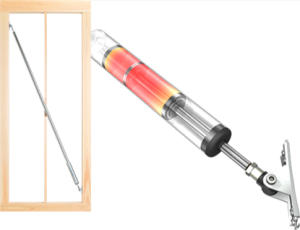

4. evoltzなら天井や床を剥がさず設置可能

リフォームというと、大掛かりな工事を想像されるかもしれません。しかし、制振ダンパーevoltzは、壁の内側から設置できるため、天井と床を剥がさずに施工が可能です。

これにより、工期を短縮し、工事中の居住者への負担やコストを軽減できるという大きなメリットがあります。住みながらのスマートな耐震リフォームが実現できます。

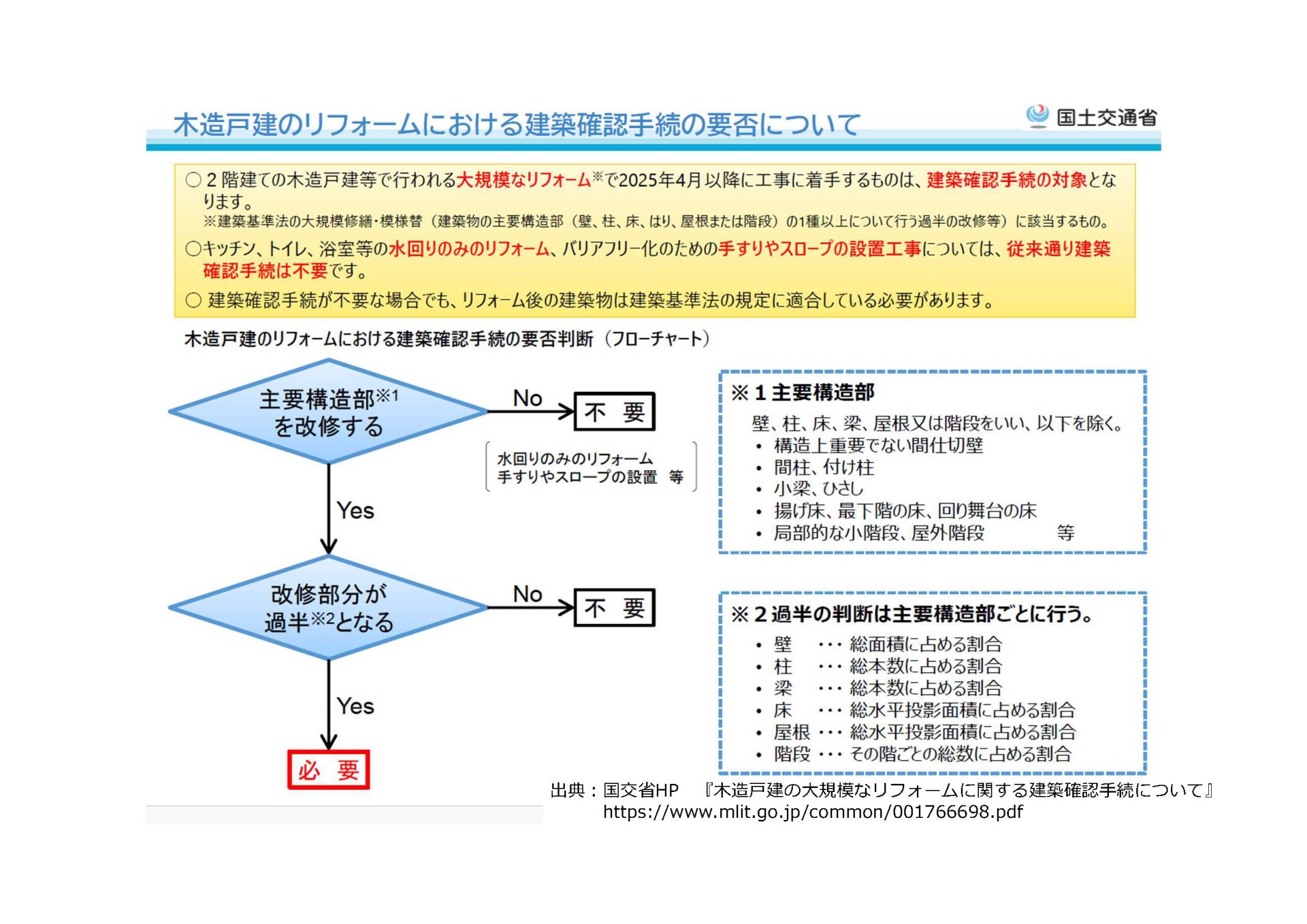

5. 2025年の法改正後もリフォームは問題なし

2025年4月から、木造住宅の大規模なリフォームに建築確認申請が義務付けられます。しかし、これは手続きが厳しくなるというより、リフォーム後の建物の安全性を客観的に確認するための重要なプロセスです。

たとえ確認申請が必要な工事と同時に行う場合でも、適切な設計と手続きを踏めば、これまで通り、そしてより安心してリフォームを行うことが可能です。

6. まとめ

制振ダンパーは新築時のみでなく、建築後の後付けも行える非常に有効な地震対策の手段です。特に、一度の大きな揺れだけでなく、本震の後に繰り返される余震のダメージ蓄積を防ぐ上で、大きな効果を発揮します。

しかし、後付けする場合には多くの注意点があり、ご自身のお住まいにおいてどうすれば最大の効果を得られるか、事前に確認しておかなければいけません。その鍵となるのが、専門家による正確な「耐震診断」です。診断に基づき、本稿で解説した「壁の量・バランス」「接合部」「床の強度」「劣化対策」といったポイントを押さえることが、無駄なく効果的な地震対策につながります。

ぜひ本稿の内容をご理解いただき、大切な住まいを守るための最適な備えをご検討ください。